Surréalisme et initiation, la Loge Thébah en 1960

Dans le cadre des manifestations autour du centenaire du Surréalisme (1924-2024), le Musée de la franc-maçonnerie vient d’inaugurer une nouvelle exposition : « Surréalisme et franc-maçonnerie : Le château étoilé et la parole perdue » (26 avril-22 septembre 2024). Un beau catalogue accompagne cette manifestation, nous y avons consacré un chapitre aux quelques années où la Loge Thébah de la Grande Loge de France fut un des points de ralliements des amis d’André Breton. En voici l’introduction :

On connaît la curiosité d’André Breton pour l’ésotérisme. Curiosité qui s’est développée dans le dernier tiers de sa vie et qui l’amena à réunir autour de lui de jeunes disciples pour qui c’était une préoccupation majeure : René Alleau, Bernard Roger, Jean Palou, Élie-Charles Flamand, Guy-René Doumayrou, Roger Van Hecke, Jean-Pierre Lassalle… Ésotérisme, symbolique alchimique, initiation… autant d’intérêts qui peuvent aussi conduire sur la piste de la franc-maçonnerie. Dans une étude majeure et pionnière, David Nadeau a mis en valeur l’importance de l’engagement maçonnique de ces jeunes Surréalistes des années 1950-1960. De surcroît, la plupart appartenaient à la même Loge de la Grande Loge de France : Thébah. Les découvertes récentes d’archives de Thébah et de René Alleau permettent aujourd’hui de mieux cerner la vie maçonnique de cet entourage d’André Breton. Leur présence simultanée à Thébah au début des années 1960 ne relève pas simplement de liens amicaux encadrés par la fraternité maçonnique mais d’un projet philosophique et initiatique militant dont Thébah fut le cadre entre 1959 et 1961.

L’entrée en franc-maçonnerie des jeunes surréalistes

Comme il convient dans ce genre d’histoire, l’aventure maçonnique des jeunes surréalistes commence avec un personnage resté un peu mystérieux : le docteur Henri Hunwald…

Retrouvez l’ensemble de l’étude dans le catalogue de exposition : « Surréalisme et franc-maçonnerie : Le château étoilé et la parole perdue » aux éditions Venus d’ailleurs

Les blasons des jardiniers

Dans le dernier numéro de Franc-maçonnerie Magazine (n°96, janvier-février 2024), découvrez ma chronique consacrée, dans la série « Héraldique des métiers », aux blasons des jardiniers.

Une fois de plus l’héraldique des métiers nous introduit dans l’imaginaire du christianisme populaire et de sa naïve mais riche dimension mystique, voire initiatique. Comme toutes les professions, dans la France d’autrefois, les jardiniers sont organisés en communautés de métiers. Le terme de jardinier est d’ailleurs un peu restrictif dans son sens moderne et sans doute conviendrait-il de parler ici de maraîchers et de ces cultivateurs qui, dans l’enceinte même de la ville ou de ses abords immédiats, alimentent les marchés en fruits, légumes et plantes diverses. Activité qui peut paraître bien banale, mais qui mobilise pourtant un corpus légendaire que l’on va retrouver dans l’étonnante iconographie de leurs blasons. L’Armorial général de France de 1696 reste une source essentielle pour l’emblématique des métiers dans cette période charnière entre le monde ancien et la France moderne…

Comment, avec Emmanuel Le Roy Ladurie, j’ai sauvé les archives de la franc-maçonnerie française !

Emmanuel Le Roy Ladurie est décédé à l’âge respectable de 94 ans la semaine dernière. Comme beaucoup, adolescent, je l’avais découvert dans son étonnant dialogue avec Bernard Pivot à Apostrophe à propos de son livre Montaillou, village occitan. Ce passage dans l’émission de télévision culte avait transformé un ouvrage d’érudition de l’austère « Bibliothèque des histoires » de Gallimard en bestseller. Il était par la suite devenu l’historien célèbre que l’on sait et un grand notable de l’université. Un épisode singulier me le fit approcher et créa, l’espace d’une demi-heure tout au plus, une inattendue complicité.

En 1991-92, je me consacrais beaucoup à mon DEA à l’École Pratique des Hautes Études et pour cela fréquentais assidûment le fonds maçonnique de la Bibliothèque nationale. Une présence quotidienne en salle de lecture amène à côtoyer de près conservateurs, bibliothécaires et magasiniers et à créer, au fil des jours, des liens amicaux. Un matin, arrivé à l’ouverture même de la salle Mazarine, je sens une certaine émotion et une vraie fébrilité. Je comprends, par les échanges des uns et des autres, que l’on a découvert une fuite dans le magasin qui abrite le fonds maçonnique. On craint que le vieux tuyau ne finisse par céder et provoque une véritable inondation qui détruirait alors les précieuses archives de la franc-maçonnerie du XVIIIe siècle. Il faut rappeler qu’avant la grande rénovation des années 2000, beaucoup des magasins qui abritaient les collections dataient des années 1930, certains étaient encore équipés en 110 volts avec des interrupteurs en porcelaine. La plomberie du chauffage avait le même âge. Les responsables du Cabinet des manuscrits font aussitôt une note circonstanciée sur l’urgence d’une intervention des services de maintenance pour éviter une très probable catastrophe… mais la vieille dame de la rue de Richelieu a ses procédures et l’appel à l’aide doit franchir tous les niveaux hiérarchiques de la lourde machine bureaucratique. À midi, pas de nouvelles, au milieu de l’après-midi, toujours rien. En dépit de plusieurs coups de fils rien ne se passe et, à la fermeture, après avoir mis quelques bassines, le personnel rentre chez lui en priant que les dieux des archives maintiennent l’intégrité bien défaillante du tuyau et protègent le fonds maçonnique.

Le lendemain, je m’étais inscrit à un colloque organisé en marge d’une belle exposition sur « La cour des Stuarts à Saint-Germain-en-Laye ». La Bibliothèque nationale avait abondamment contribué à l’exposition et son administrateur général, Emmanuel Le Roy Ladurie, représentait son prestigieux établissement. Le colloque avait lieu dans le théatre de Saint-Germain-en-Laye, à une encablure du château où Jaques II puis Jacques III avaient symboliquement régné en exil. Une communication était bien sûr consacrée à la possible existence d’une Loge jacobite dans cette époque précoce.

En fin de matinée, après quelques communications déjà passionnantes, l’assistance fut invitée à une pause déjeuner. C’était un temps où les manifestations culturelles disposaient encore d’un peu de budget et nous fûmes conviés à un excellent cocktail. Jeune, et donc affamé, je manœuvrais habilement pour rester proche du buffet et profiter de ces excellents petits fours. J’avais à peine remarqué le monsieur qui me tournait le dos mais qui commençait à s’agiter quelque peu importuné par une personne dont il semblait vouloir écourter la conversation. À un moment, subitement, il opéra une étonnante volte-face et je me trouvais nez-à-nez avec l’administrateur général de la Bibliothèque nationale. « Et vous, cher Monsieur, travaillez-vous dans nos belles collections ? » lança-t-il à l’apprenti-chercheur qui s’empressa d’avaler sa bouchée pour faire bonne figure. Je ne sais ce qui me prit alors, peut-être les quelques coupes que j’avais déjà absorbées ne furent-elles pas étrangères à ma réponse : « Monsieur, l’administrateur-général, articulais-je crânement, je travaille sur le fonds maçonnique avec d’autant plus de zèle que cette exceptionnelle collection risque bientôt de disparaître dans une inondation. » Interloqué, il me demande des explications et je lui dis le peu que je sais. Interpellé, mais aussi sans doute heureux de trouver une bonne raison pour prendre du champ, il enchaîne : « Mais je n’en savais rien, il faut absolument faire quelque chose au plus vite, venez avec moi ». Il faut rappeler que, dans les années 1990, il n’y avait pas de téléphone portable et nous voilà partis dans les sous-sols du théatre de Saint-Germain-en-Laye à la recherche d’une cabine téléphonique. Après avoir un peu erré dans les couloirs, nous finissons par la trouver puis fouillons nos poches pour réunir la monnaie nécessaire pour le téléphone à pièces. L’administrateur-général appelle son bureau rue de Richelieu pendant que je reste sagement à quelques mètres devant la cabine. Au bout de cinq minutes, il en sort et me dit « voilà, a priori ça n’a pas encore pété mais on envoie une équipe technique tout de suite. » Je me confonds en excuses de l’avoir embêté avec cette affaire qui était peut-être moins grave que je ne me l’étais imaginé… Il me remercie au contraire d’avoir attiré son attention sur cet incident qui aurait pu avoir des conséquences irréparables. Nous remontons à la surface, il me salue et rejoint sa voiture qui le ramène sur Paris.

C’est le lendemain que je compris que je n’avais pas rêvé. À peine revenus de déjeuner, les responsables du Cabinet des manuscrits virent arriver une équipe technique au grand complet avec chef, sous-chefs et techniciens divers qui exigèrent d’être amenés au plus vite auprès du tuyau défaillant. Deux heures plus tard, ce dernier était changé et l’affaire réglée. Chacun se demandant ce qui avait bien pu se passer pour qu’un appel à l’aide resté presque deux jours sans effet suscite tout à coup un tel déploiement de forces. Quelques-uns furent mis au courant.

Peut-être le tuyau aurait-il tenu encore un jour ou deux ? Sans doute les services de maintenance auraient-ils fini par intervenir ? Nul ne sait. Cet épisode mémorable me permettra en tout cas de raconter à mes petits-enfants au coin du feu comment, avec Emmanuel Le Roy Ladurie, j’ai sauvé les archives de la franc-maçonnerie française !

Richard Bordes nous propose une nouvelle approche des débuts de la franc-maçonnerie

« La quête des commencements est la plus importante de toutes celles que nous puissions entreprendre » déclare Cioran avec son intuition des choses humaines (Essais et portraits). L’historien se met, à sa manière, dans les pas du psychanalyste et, pour mieux comprendre une institution, l’interroge sur ses premières années. Les groupes sociaux peuvent aussi, à leur naissance et dans leur enfance, prendre des traits qui les marqueront pendant toute leur existence, parfois au fond d’eux-mêmes. Ce retour sur les origines, c’est un peu la démarche que nous propose Richard Bordes pour répondre à la lancinante question : mais qu’est-ce donc que la franc-maçonnerie ?

La question des origines occupe beaucoup les historiens maçonniques depuis quelques décennies. Il est loin le temps où l’apparition des loges était présentée comme un long et lent processus qui, sur près de six siècles, aurait vu la transformation progressive et sans heurt d’une Maçonnerie opérative médiévale britannique – qui avait peu à peu perdu sa raison d’être – en une franc-maçonnerie « spéculative » accompagnant l’entrée dans le XVIIIe siècle. « l’Évangile selon Harry Carr » pour reprendre la formule spirituelle d’Eric Ward qui, dans les années 1970, mit à mal les théories du grand historien maçonnique anglais devenues alors « doctrine officielle » de la Grande Loge.

À partir de 1980, les recherches de David Stevenson renouvelèrent complètement la connaissance de l’apparition des « gentlemen masons » dans l’Écosse du XVIIe siècle. Le deuxième temps de cette grande remise en cause allait concerner la formation de la première Grande Loge à Londres en 1717, l’acte de naissance de la franc-maçonnerie spéculative moderne. Loin d’une paisible célébration, le tricentenaire de la Grande Loge en 2017 fut l’occasion de véritables tirs de barrage de la part d’historiens maçonniques que l’on avait rarement connu aussi iconoclastes. D’ailleurs, la date même de 1717 était déclarée sujette à caution. Elle aurait été avancée, pour des raisons obscures, par des fondateurs qui furent un à un déboulonnés de leur piédestal. Le pasteur Anderson lui-même, l’auteur des célèbres Constitutions de 1723, aurait eu ses zones d’ombre. Pire que tout, alors qu’aujourd’hui l’un des principes de la tradition maçonnique anglaise est sa stricte neutralité en matière politique et religieuse, la création de la Grande Loge – plus sûrement en 1721 qu’en 1717 – aurait eu une dimension très politique. La toute jeune monarchie hanovrienne créait ainsi une structure pour encadrer et s’assurer de la bienveillance des classes moyennes. Politique… et religieuse bien sûr tant, jusqu’à la fin du XIXe siècle les deux vont ensemble ; toute politique est alors associée à des conceptions religieuses. Loin de se tenir à l’écart de ces questions théologiques, la première franc-maçonnerie anglaise aurait été profondément influencée par les débats religieux qui divisèrent la société britannique des XVIIe et XVIIIe siècles.

Richard Bordes s’est plongé dans cette nouvelle historiographie décapante et féconde. Il la complète par des analyses stimulantes et nous propose une autre vision des débuts de la franc-maçonnerie dans le prolongement des travaux d’Andrew Prescott, Susan Snell, Ric Berman et quelques autres. Il le fait avec science et pédagogie. Il insiste, à juste titre, sur la nécessité pour le lecteur français de se remettre dans la perspective d’une histoire politique et religieuse anglaise si différente de la nôtre. On ne dira jamais assez que, en dépit des spécificités du « fait maçonnique », de son soi-disant « secret », de sa séparation proclamée et mise en scène d’avec le « monde profane », la franc-maçonnerie n’a jamais vécu en vase clos. Les Maçons et les loges sont dans leur temps et, pour les comprendre, il faut les remettre dans les enjeux de leur époque. Or l’Angleterre des années 1720 a connu une exceptionnelle effervescence politique et religieuse… mais aussi une véritable révolution scientifique – une évolution radicale de la vision du monde – avec le triomphe des théories de Newton. Dans les années 1720, beaucoup des cadres de la toute nouvelle Grande Loge avaient été formés par ces débats, certains y avaient même participé activement. Aussi, entre les lignes du discours bien policé des documents officiels, l’historien, en enquêteur des siècles passés, doit identifier les conceptions philosophiques, souvent non dites, à l’œuvre.

Après ces débuts hétérodoxes, la franc-maçonnerie anglaise s’est peu à peu institutionnalisée au cours du XVIIIe siècle jusqu’à s’épanouir au XIXe siècle comme un des piliers de l’« establishment ». Mais la graine non conformiste initiale allait germer sous d’autres horizons. Cette évolution a sans doute été possible en raison d’une particularité des hétérodoxies religieuses britanniques. Celles-ci se sont la plupart du temps situées dans le sillage du Christianisme, quitte à en contester des points fondamentaux comme la divinité du Christ. En France, le déisme s’inscrit en rupture avec un christianisme essentiellement représenté par l’église romaine et vu comme « le fanatisme et la superstition » selon les termes de Voltaire. En Grande-Bretagne, dans un paysage religieux qui est pour partie une mosaïque de « sectes chrétiennes », Jésus reste un « grand philosophe » pour la plupart des déistes. Ils ont d’ailleurs eux aussi leur église avec des « Révérends » et des orgues : l’église unitarienne. Cette différence entre déismes anglais et français explique sans doute l’incompréhension qui s’est installée au XIXe siècle entre les deux franc-maçonneries.

Merci en tout cas à l’auteur de nous restituer ces débats fondateurs et passionnants. Richard Bordes permet au lecteur de pénétrer dans le laboratoire où s’est fabriquée une franc-maçonnerie qui a bien naturellement emprunté une partie de ses matériaux intellectuels aux débats de son temps.

Pour commander Les origines anglaises de la franc-maçonnerie moderne

Surréalistes et alchimistes, chemins croisés

En 1945, André Breton publie Arcane 17 dont le titre et plusieurs passages sont directement inspirés par le Tarot. En 1957, la parution de L’Art Magique semble confirmer l’intérêt du grand poète et chef de file du surréalisme pour l’ésotérisme. À partir des années 1950, le groupe surréaliste qui l’entoure compte d’ailleurs plusieurs membres qui consacrent une partie de leurs travaux aux « sciences occultes » : astrologie, alchimie… Mais pour les historiens classiques de la littérature, ce lien entre surréalisme et ésotérisme est souvent considéré comme tardif et secondaire. Ils n’y voient qu’une lubie du « dernier Breton », celui de la fin de sa vie – vingt ans quand même ! – bien loin des riches années de l’Entre-deux-guerres, la période « canonique » qui vit le surgissement du surréalisme porté par de jeunes esprits modernes et révolutionnaires qui deviendront presque tous des grands noms des lettres. À l’inverse, les poètes amis d’André Breton dans les années 1950 sont qualifiés de « petits surréalistes » et leurs œuvres cantonnées au statut de curiosités anecdotiques pour spécialistes.

Pour Patrick Lepetit, ce lien avec l’ésotérisme, loin d’être secondaire et accessoire est une dimension essentielle du surréalisme et ce dès ses origines. Il nous avait présenté ses premières analyses dans un livre dossier passionnant paru il y a dix ans : Le Surréalisme, parcours souterrain (Dervy, 2012). Il a poursuivi son enquête et nous invite aujourd’hui à découvrir le prolongement de sa recherche dans Surréalistes et alchimistes, chemins croisés (Selena Éditions, 2022).

L’auteur veut d’abord montrer que l’Alchimie est présente dès les origines du surréalisme. Au début du XXe siècle, les surréalistes sont les héritiers des « poètes maudits » du XIXe (Nerval, Baudelaire etc.) qui s’étaient eux-mêmes souvent penchés sur les « sciences maudites ». Avant même le surréalisme stricto sensu, les très curieux Voyages en kaleïdoscope (1919) d’Irène Hillel-Erlanger, qui se situent dans la mouvance de Dada, témoignent d’un lien fort et très informé entre littérature d’avant-garde et hermétisme. Quant à Breton lui-même, il écrit en toutes lettres en 1929 – il a 35 ans – dans le Second manifeste du surréalisme : « les recherches surréalistes présentent avec les recherches alchimiques une véritable analogie de but… ». Sa bibliothèque comportait d’ailleurs une belle série de classiques de l’Alchimie.

Une fois établie et bien documentée la présence de l’Alchimie tout au long de l’aventure surréaliste, toute la question est de cerner la nature véritable de cet intérêt de Breton et de ses disciples. Ne serait-ce pas simplement l’utilisation d’une iconographie et d’un discours dont l’étrangeté a une forte dimension onirique pour l’homme du XXe siècle ? L’instrumentalisation poétique en quelque sorte d’images extraordinaires… mais finalement détachées du contexte intellectuel qui les a produites. Un réemploi comme on dit dans le bâtiment !

Toute la démonstration de Patrick Lepetit vise à montrer que c’est au contraire des affinités profondes qui lient alchimie et surréalisme et que celui-ci nous entraîne dans une vision alchimique du monde. Pour cela, il étudie en détail non seulement les passages des œuvres de Breton qui y ont trait mais aussi tous les échanges – nombreux ! – de celui-ci avec les adeptes des « sciences traditionnelles » de son temps. Des pages passionnantes sont ainsi consacrées aux relations entre Breton et Eugène Canseliet, le plus notable représentant de l’alchimie au XXe siècle.

L’auteur nous propose ensuite une série de chapitres, dont chacun est un véritable petit dossier, sur ces surréalistes des années 1950-1960 dont l’œuvre est construite sur cette vision alchimique du monde. On découvre ainsi le travail des essayistes et poètes René Alleau, Bernard Roger, Elie-Charles Flamand ; des peintres Maurice Baskine et Jorge Camacho et de quelques autres. Le lecteur appréciera notamment les informations très nouvelles sur le Cercle Hermès, le mystérieux docteur Hunwald et ses liens avec l’écrivain Michel Butor. C’est un monde oublié que nous dévoile Patrick Lepetit au fil de ces pages. À chaque fois, la restitution des échanges théoriques entre ces artistes et Breton permet de mieux cerner cette osmose entre surréalisme et alchimie.

Outre sa thèse passionnante et ses analyses si novatrices et stimulantes, l’ouvrage impressionne par le nombre de sources et de documents mobilisés. Patrick Lepetit semble avoir tout lu ! Du gros traité à la fine plaquette, rien ne paraît lui avoir échappé. Le lecteur pourra d’ailleurs, dans un second temps, se perdre avec délice dans les 751 notes qui accompagnent l’étude et signale à son attention telle œuvre, tel article, telle référence inattendue. Mais cette richesse n’est en rien pesante car l’auteur nous livre un texte structuré et didactique bien apte à nous accompagner dans l’exploration de cette matière qui pourrait paraître complexe et un peu insaisissable. Après la lecture de ces pages, on a le sentiment de percevoir enfin un peu mieux les résonances et les harmoniques de l’épitaphe magnifique dont Breton a voulu signer sa vie sur sa tombe : « Je cherche l’or du temps ». On appréciera la somptueuse couverture de Yoan-Armand Gil qui habille le livre et illustre sa thèse.

Verlaine et l’Araucanie

Après ses aventures extraordinaires et son règne d’une petite année en Amérique du Sud, Orélie-Antoine 1er se réfugia puis séjourna régulièrement à Paris pour préparer son « retour ». On le trouve alors dans les milieux bohèmes et artistiques de la capitale. Le poète Paul Verlaine en témoigne dans un texte sur Charles Cros paru dans le magazine « Les hommes d’aujourd’hui » à la fin des années 1880. Il est aussi intéressant de noter que Verlaine précise qu’il s’agit du « roi d’Araucanie première manière »… ce qui veut dire qu’il sait fort bien qu’à l’époque où il écrit, vingt ans après, il y a un « roi d’Araucanie deuxième manière ». Il est d’ailleurs peu étonnant qu’il connaisse Achille 1er, le roi « deuxième manière » des années 1880, car celui-ci fréquentait le même milieu artistique et bohême dont le centre du monde était le cabaret « Le Chat Noir ». Enfin, Verlaine était très lié aux trois frères Cros… dont Antoine qui n’était pas encore « Antoine II » mais déjà duc de Niacalel et qui assurait les fonctions de chancelier du Royaume. Le fait que le poète ait connu les trois premiers rois d’Araucanie montre combien « le Royaume » était présent dans la vie littéraire et artistique du Paris « fin de siècle ».

Verlaine nous explique donc :

« Je connais Charles Cros de longue date. Si ma mémoire qui est bonne ne m’égare pas, je l’aurais vu pour la première fois rue Royale, chez son frère, l’éminent docteur Antoine Cros, auteur des Décoordinations et inventeur, je crois, de ce merveilleux plessimètre, de qui l’on a des vers très bien, des dessins fantastiques amusants au possible et, sans doute, philosophiques, c’est le cas de le dire, en diable, et aussi des aquarelles des plus remarquables.

A ces soirées où je fus introduit, ô qu’il y a belle lurette ! par François Coppée, on croisait bien du monde.

Un roi d’Araucanie première manière, des médecins très décorés, des hommes du monde diplomates, sportsmen des plus meublants… On y rencontrait aussi des artistes… »

(Les Hommes d’aujourd’hui, n°335, année 1885, Charles Cros par Paul Verlaine, p. 4.)

Un lecteur, anglophone de surcroît – Dan Morrison – nous fait remarquer un aspect que nous n’avions pas pris en compte. Quand, notant ses souvenirs, Verlaine écrit au fil de la plume « roi d’Araucanie première manière », il ne veut pas seulement exprimer l’idée qu’il y en a eu un autre depuis, un deuxième, Achille 1er. Il suggère aussi que leur façon d’être « roi d’Araucanie » était différente. Pour Verlaine, il y a eu une « première manière » d’être roi d’Araucanie, puis une autre. On sait en effet que Orélie-Antoine et Achille s’inscrivaient dans des registres fort différents. Orélie-Antoine avait encore à l’esprit sa participation à des combats pour préserver l’identité et les droits d’un petit peuple sur lequel la colonisation occidentale allait s’abattre. Il avait été, une petite année, « une manière de vrai roi ». Pour Achille c’était surtout un engagement théâtral et un jeu sur les symboles. Des esprits critiques pourraient même avancer qu’Achille fut un « roi d’opérette ». Cela confirme un peu plus la bonne connaissance de l’Araucanie qu’avait Verlaine.

Entrer dans la fabrique du RER avec J.F. Var

Depuis quelques décennies Jean-François Var s’est consacré – corps et âme – à la pratique et à l’étude du Régime Écossais Rectifié. Il nous propose aujourd’hui le troisième volume d’un triptyque nourri par ces années de recherches, de réflexions et de méditations autour de cette voie maçonnique singulière. Mais, après deux ouvrages plutôt orientés sur la doctrine, les symboles et les enseignements du « RER », il s’attache maintenant à explorer son histoire. La perspective développée ici est donc un peu différente, mais on aurait tort de penser que ces pages ne s’adressent qu’aux amateurs d’érudition. La manière dont le RER s’est constitué au XVIIIe siècle permet de mieux comprendre certains des aspects si particuliers qu’il a conservés jusqu’à nos jours. L’histoire peut aussi être lue comme la chronique d’une expérience humaine – seulement humaine ? – et ainsi avoir une réelle dimension initiatique.

Paradoxalement, le RER a retenu assez tôt l’attention des chercheurs par rapport à d’autres rites maçonniques pourtant plus pratiqués. On citera pour mémoire les deux grands classiques. La biographie de Willermoz publiée par la chartiste Alice Joly dès 1938 et la monumentale étude du germaniste René Le Forestier, La Franc-maçonnerie templière et occultiste aux XVIIIe et XIXe siècle éditée par Antoine Faivre en 1970. Mais ces deux livres, dont les qualités académiques sont indiscutables, témoignaient aussi du peu d’empathie de leurs auteurs pour le sujet. Ce manque d’empathie – voire pour Le Forestier une ironie non dissimulée – les a fait en partie passer à côté de questions centrales comme la nature des aspirations spirituelles qui sous-tendent et expliquent la formation du rite. Heureusement, très récemment, les ouvrages de Dominique Vergnolle, L’Épopée des Chevaliers Bienfaisants de la Cité Sainte et de leur Profession, et de Roger Dachez, Histoire illustrée du Rite Écossais Rectifié, ont enfin procuré une histoire toujours rigoureuse mais cette fois « compréhensive » du RER.

Avec ce volume Jean-François Var apporte une contribution essentielle à cette « nouvelle histoire du RER ». En effet, des années 1760 au début du XIXe siècle, il reprend chacune de ses étapes, et après avoir retracé méticuleusement l’enchaînement des faits, il en conduit une analyse fouillée au regard de la fixation progressive de la voie rectifiée. De surcroît, il propose un grand nombre de documents qui permettent au lecteur d’entrer lui-même dans « la fabrique du RER ». L’auteur a pu rassembler ces nombreuses pièces, dont certaines étaient jusque-là presque inconnues, notamment grâce aux relations qu’il a longtemps entretenues avec d’importantes – et souvent assez fermées – bibliothèques maçonniques, entre autres en Europe du Nord.

La structure de la formation du RER apparaît assez clairement dès le XVIIIe siècle au travers des témoignages de ses acteurs. Elle a deux composantes, la doctrine de Martinès de Pasqually et l’organisation de la Stricte Observance dite « Templière ». La première lui donne son contenu, la seconde lui offre un efficace « contenant »… Même si certains épisodes de l’histoire de la Stricte Observance ne sont pas dépourvus d’enjeux doctrinaux.

Sur les sources martineziennes de l’enseignement du RER, la formation de théologien de Jean-François Var lui permet de décrypter cette pensée complexe et de nous en soumettre une présentation relativement didactique. Fidèle à sa méthode, il accompagne son étude de documents comme ces correspondances passionnantes entre Maçons théosophes qui échangent et s’interrogent, presque sous nos yeux, à deux siècles et demi de distance. Cela met à la disposition du lecteur la matière première que constituent les archives, mais cette alternance d’analyses et de témoignages rythme aussi le livre et lui donne un caractère très vivant.

En dépit de l’importance qu’elle a eue au XVIIIe siècle, non seulement en Allemagne mais également en Europe du Nord et en France, la Stricte Observance garde une part de son mystère. Ses origines restent obscures. A-t-elle vraiment eu des liens avec la dynastie écossaise déchue des Stuart, comme l’affirmait son fondateur ? La filiation « templière » du baron de Hund est-elle une invention ou celui-ci a-t-il réellement été reçu à la fin des années 1740 dans une Loge se revendiquant déjà de l’Ordre du Temple ? Ces questions font toujours débat parmi les historiens maçonniques. Jean-François Var les réexamine avec un soin particulier et avance quelques nouvelles hypothèses. On nous permettra d’attirer l’attention sur la richesse sans précédent des sources mobilisées et des pièces publiées. Dans les introductions à toutes ces transcriptions de manuscrits anciens et rares, on perçoit combien ils ont été lus et étudiés par l’auteur qui peut ainsi accompagner le lecteur dans leur découverte et lui permet d’en tirer le meilleur parti. On notera deux contributions sur des sujets un peu connexes mais qui jusqu’alors ne bénéficiaient d’aucune étude sérieuse en français : la vie maçonnique et la pensée de Johann August von Starck et le mystérieux Rite de Melessino.

Jean-François Var nous invite à le suivre dans un véritable voyage dans cette période fondatrice qui est l’âge d’or de la franc-maçonnerie. Sur ce « chemin du Maçon rectifié » on prend peu à peu conscience de la présence d’une ombre tutélaire et bienveillante. C’est en effet dans les pas de Jean-Baptiste Willermoz que nous amène l’auteur. De chapitre en chapitre, le lecteur revit, documents à l’appui, ses découvertes, ses interrogations, ses aspirations et peut ainsi saisir son projet et toute la substance du lent processus de maturation qui a forgé le RER tel que nous le connaissons aujourd’hui. Voilà à n’en pas douter un ouvrage majeur sur un des fleurons de la tradition maçonnique.

Jean-François VAR, La franc-maçonnerie à la lumière du Verbe (Tome 3) Le Régime Écossais Rectifié et ses origines : Martines de Pasqually, Karl von Hund…, Paris, Éditions Dervy, 480 pp.

Antoine II en Loge

La jeunesse maçonnique « avancée » d’un futur roi d’Araucanie

Notre ami Pierre de Carelmapu – qui, à plus d’un siècle de distance, lui succède dans d’importantes dignités au sein de l’éminent Royaume d’Araucanie et de Patagonie – nous a interrogé sur le parcours maçonnique d’Antoine Cros. Médecin, philosophe, poète, le frère de Charles Cros fut un ami d’Orélie-Antoine puis d’Achille 1er avant de régner à la fin de sa vie – en exil au cabaret Le Chat Noir ! – sous le nom d’Antoine II. Nous nous sommes donc plongés dans les archives du Grand Orient de France. Antoine Cros fut en effet membre de la Loge parisienne La Renaissance par les Émules d’Hiram [1] (toujours existante). Il y est initié le 6 janvier 1860, il a 27 ans. Dès le 13 septembre de la même année, il est passé au grade de Compagnon puis élevé au grade de Maître le 17 mai 1861. C’est une Loge intellectuelle aux idées avancées. Elle est animée par deux penseurs de la franc-maçonnerie de cette époque Luc-Pierre Riche-Gardon, qui rêve de restaurer les religions de la Révolution, et Charles Fauvety, un ancien Saint-Simonien devenu ami de Proudhon. « Sur les colonnes », Antoine Cros y maçonne aussi en compagnie de Fouriéristes comme François Coignet, l’érudit Alexandre Weil ou l’ingénieur et futur député socialiste François Cantagrel (l’auteur du Fou du Palais Royal, 1841). On trouve de même à La Renaissance quelques hommes de lettres un peu oubliés aujourd’hui, comme Alexandre Erdan ; connu à l’époque pour sa France mystique : Tableau des excentricités religieuses de ce temps. Ancien Saint-Simonien lui aussi, Alexandre Massol, un ami proche de Proudhon qui sera son exécuteur testamentaire, joue un rôle important dans l’évolution philosophique du Grand Orient pendant ces années.

La Loge « reprenant l’idée [… du] docteur Cros va travailler à la définition d’une morale laïque, scientifique, universelle, indépendante de toute explication religieuse du bien et du mal » [2]. Antoine Cros est « Orateur » de la Loge en 1861-1862. À ce titre, c’est sans doute lui qui prononça, le 11 mars 1861, la « planche d’accueil » à l’issue de la cérémonie d’initiation du jeune Élisée Reclus. Avec toutes ces personnalités, La Renaissance connaît des tensions entre les rationalistes déistes un peu mystiques, à la manière de Riche-Gardon et de Fauvety, et les rationalistes indifférents aux questions métaphysiques. Mais les uns et les autres continuent de s’intéresser aux traditions maçonniques plus classiques. Ainsi, le 17 novembre 1862, la Loge organise une grande « tenue » sur le thème « Les initiations maçonniques expliquées par la Kabbale hébraïque » dont le conférencier est le Frère A. Constant… qui n’est autre que le mage romantique Éliphas Lévy, l’auteur de ce livre extravaguant et passionnant paru en 1854 : Dogmes et rituels de Haute Magie !

Antoine Cros a été un Maçon actif au sein de Loge La Renaissance par les Émules d’Hiram jusqu’en 1870, il ne semble pas avoir repris d’activité maçonnique régulière après la Commune. Mais dix années passées dans une telle Loge l’ont certainement marqué, même si sa pensée personnelle a sans doute continué d’évoluer.

[1] André Combes propose une histoire de cette Loge ainsi qu’une galerie de portraits de ses membres dans : « Une Loge sous le Second Empire : La Renaissance par les Émules d’Hiram », Humanisme, n°111, 1976, pp. 13-17.

[2] André Combes, op. cit., p. 16.

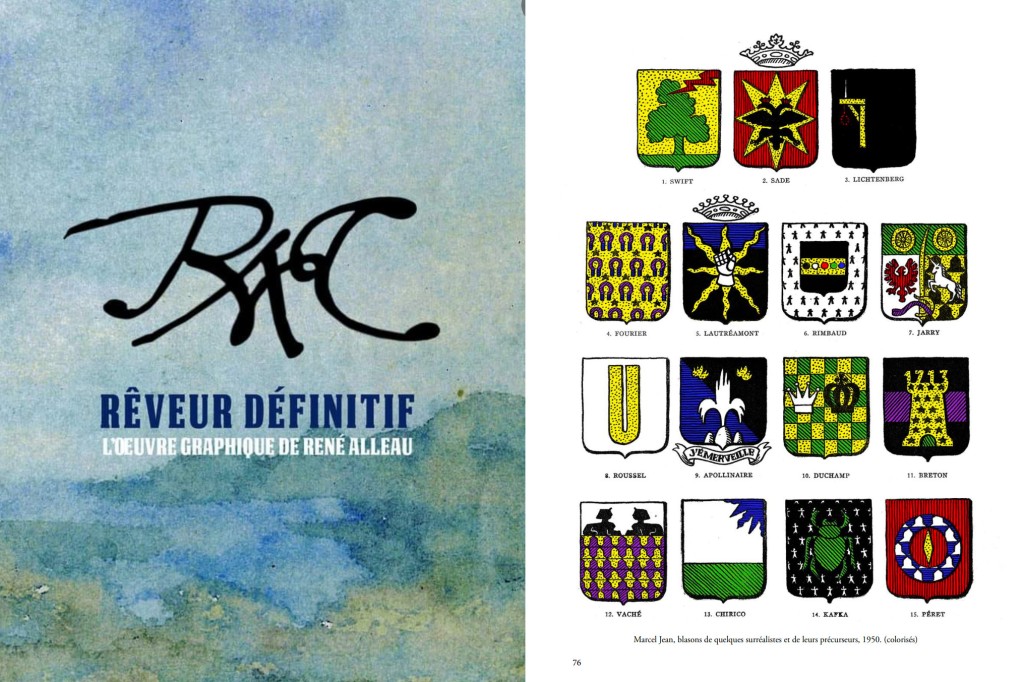

Une utilisation surréaliste de l’héraldique symbolique

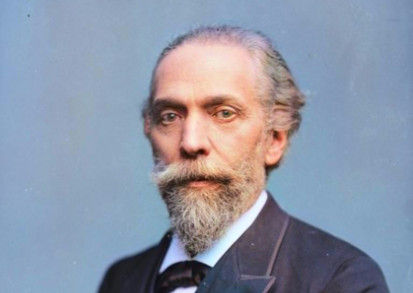

René Alleau : « hérault d’armes » surréaliste

La « Maison André Breton » ouvrira ses portes en mai 2023 à Saint-Cirq-Lapopie avec une exposition organisée autour de René Alleau intitulée « Surréalisme et Alchimie ». Différentes publications sont prévues à cette occasion dont ce catalogue de l’œuvre graphique de René Alleau. Sous le beau titre de « Rêveur définitif », il présente les magnifiques aquarelles – jusque-là complètement inconnues – de l’un des compagnons de route des dernières années d’André Breton. Aquarelles particulièrement mises en valeur par la somptueuse maquette des Éditions « Venus d’ailleurs ». Nous y proposons un petit essai sur les conceptions de René Alleau – et de ses amis – en matière d’héraldique.

Dès son émergence en 1924, le mouvement initié par André Breton s’est voulu une « révolution surréaliste ». Il promeut un art subversif qui sape les valeurs, les conventions et les représentations de nos sociétés – les sociétés occidentales de la première moitié du XXe siècle. Art total, il s’est donné pour mission de faire surgir des profondeurs ou des replis cachés de l’existence une « surréalité » plus authentique, supposée plus réelle, que la réalité quotidienne et banale qui sert de décors à nos vies et a nourri l’art classique, fût-il « moderne ». Pour beaucoup de nos contemporains, l’héraldique reste un attribut, non seulement du monde ancien, mais même de l’Ancien Régime. Il y a donc, en apparence, une sorte de tension à envisager des liens entre héraldique et surréalisme qui semblent appartenir à des champs culturels bien différents. Pourtant ces liens sont avérés, même si l’art du blason apparaît plus sur les marges du surréalisme qu’au cœur de sa démarche. L’héraldique est surtout présente dans le surréalisme d’après-guerre, celui-là même qui, dans le sillage d’Arcane 17 (1945) puis de L’Art magique (1957), s’intéresse de manière appuyée à l’ésotérisme. Elle s’inscrit en effet dans cette appétence du cercle d’André Breton des années 1950 pour les « sciences traditionnelles » : Alchimie, tarot voire astrologie et donc héraldique. Qu’est-ce qui intéresse Breton dans ces savoirs issus des temps anciens devenus marginaux ? Peut-être, justement, leur anti-modernité qui peut ouvrir une voie d’accès à des continents disparus de la psyché humaine et y traquer cette surréalité qui est la vraie âme du monde, « l’or du temps » ?

La rencontre entre surréalisme et héraldique se fera selon deux modalités…Retrouvez l’ensemble de l’article dans le catalogue